2025.01.11

S3|和工房明月さんを訪れ、西陣織のレクチャー!

こんにちは、藍の學校事務局です。

こちらのページでは、1年を通して、どんなプログラムが開催されたか、「藍の學校」の活動についてお伝えしていきます。

今回は、Study room3、西陣織のレクチャーについてのレポートです!

_

【Study room3 とは?】

Study room3は、2022年に行った「藍生かし直しプロジェクト」の第2弾となる取り組みです。「藍生かし直し」とは伝統文化である藍染を軸に日本の伝統を再度見直し、新しい視点を見つけることを目的としています。2022年の第1弾では、藍×西陣織の融合に注目し研究を進めました。第2弾となる今回は藍と漆に着眼点をおき、引箔という技法を用いた「藍漆糸」の制作に挑戦します。今回は漆問屋の佐藤喜代松商店さんにもご協力いただき、これまで実現しないだろうと考えられていた「藍漆」の研究を行います。

また初年度の藍の学校では、産地沖縄に焦点を当てています。Study room3でも、受講生自らが現地へ赴き、沖縄の伝統染色である紅型の歴史や作品に実際にふれ、そこから自分達のオリジナルデザインを考えて行きます。

『藍漆×紅型×西陣織』の融合を目的とした現代に活かせるプロダクトの制作を目指します。オリジナルデザインを考えて行きます。

今回が第2回目の授業! S3のメンバーが対面で集まるのは今回が初ということで、まずは自己紹介からスタートしました。

伝統工芸について興味を持っていた、という大学生や、藍農家として試行錯誤する方、台湾から来たアーティストペアや、通信教育部の空間演出デザイン学科に通う学生などなど、みなさん立場も興味もさまざまで、ともに学び合うのがとても楽しみです☺️

_

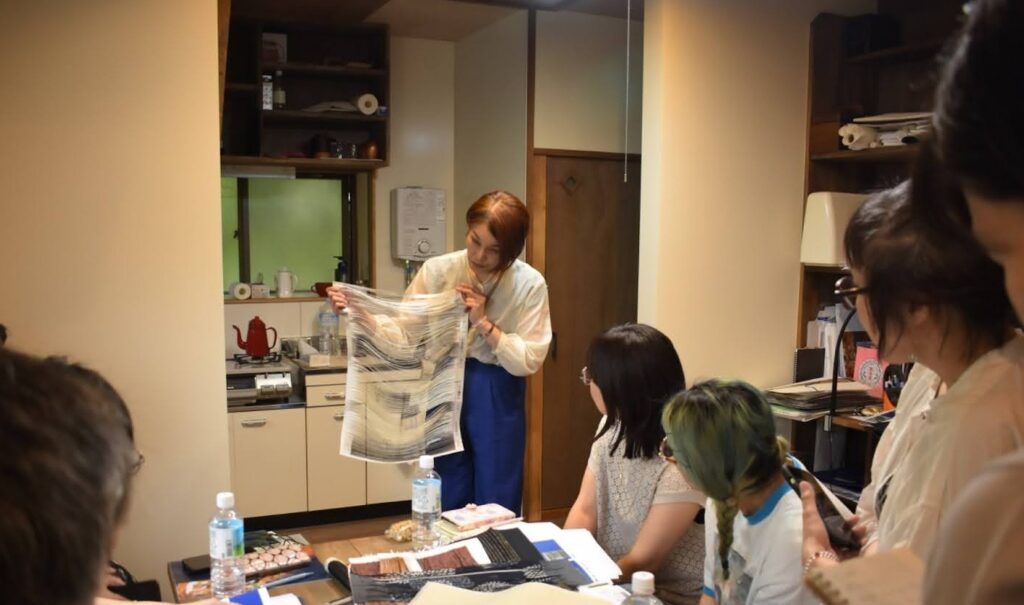

今回は、西陣織のデザインを手掛ける和工房名月さんのアトリエに訪れ、中澤千果先生に西陣織の歴史や和工房明月さんのものづくりについてお話いただきました。

中澤先生には、半年ほどにわたる織物制作に伴走していただきます。藍染に関するリサーチをベースに各グループで思い描いたデザインを、どのように西陣織という伝統的な形式で表現していくか。織物に仕立てていただく織屋さんと、S3の学生を繋ぎ、さまざまな技法から適切な表現をともに考えて設計図におこしてくださるのが中澤先生です。

西陣織とは、国の伝統的工芸品に指定された、京都の西陣地区を中心に発展してきた先染(さきぞめ)の紋織物*の総称です。絹織物というのが特徴のひとつですが、といっても、その織り方の種類は多種多様で、現在も職人や作り手によって、日々あらたな手法が生まれています。

*先染の紋織物…染色した糸を使って、模様を織り出す織物

藍の學校のきっかけとなった「藍生かし直し」プロジェクトにて制作された西陣織を見ながら。

現在の豪華絢爛な西陣織のイメージや、商品登録などを行ってきた背景には、戦後に西陣織の技術が他国へと流れてしまった際に、技術を守るために改めて位置付けてきたという見解があるのだそうです。

経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の組み合わせによって無限のデザインを可能にしてきた西陣織は、糸作りから企画・デザイン、織りに至るまでさまざまな職人の手によって分業されているのです。

S3では、「引箔(ひきばく)」という手法で藍漆の糸をつくるため、そのお話も。

「引箔(ひきばく)」とは、和紙に接着剤として漆を塗り、金箔などを貼り付け、細く断裁して作る糸で、これは緯糸(よこいと)として織り込まれます。

中央の中澤先生が手に持つのは、向こう側が透けるほど繊細な「引箔(ひきばく)。ばらけないよう、織り込むまでは両端が繋がっている。

他にも、西陣織の歴史、制作の手法を詳しくお聞きし、どんなデザインにするか、どんな手法を取り入れるか、自由度の高さを知って、とても悩んでいる学生もちらほらといましたが、それぞれが持っている「こんな織物をつくりたい!」というイメージを広げ、探求し、協働するメンバーや中澤先生にどう伝えられるかが、鍵になっていきそうです🔑

【問い合わせ】

ご質問はメールにてお問い合わせください。

info@ainogakko.jp

学校法人瓜生山学園

京都芸術大学 藍の學校lab.

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116 京都芸術大学