INDEX

早見ボタン

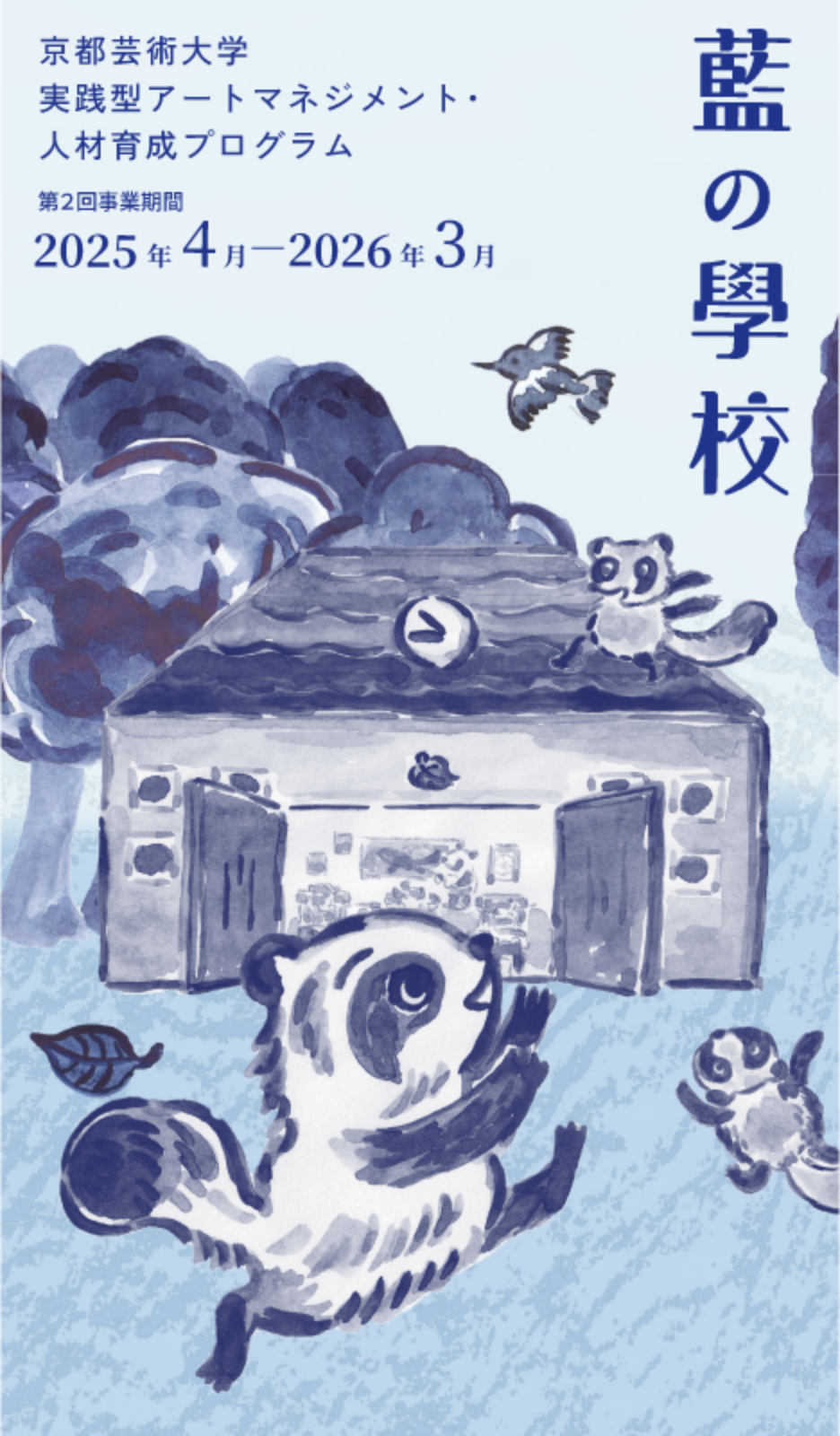

PROGRAM

座学や実践を通し、工芸の物作りについて

思考・知識・技術の向上を目指す

4つのプログラム

工芸の産地〈実践〉講座 Study room 1・2・3

色を繋ぐ『藍の産地で学ぶ

阿波藍』(フィールドワーク)

定員 10

名

江戸時代、藍は産業として日本全国に広がり、中でも徳島県は有数の産地となりました。全国の紺屋で徳島産の藍、蒅(すくも)が使われ、江戸の街では「藍四十八色」が誕生。鮮やかな藍色が人々を魅了しました。今回は、徳島の地で藍染作家と共に歴史をひもとき、「藍四十八色」の再現に挑戦します。

*授業形態:オンライン(zoom)と対面

*グループワーク

*一般社団法人松茂まちづくり推進機構の藍畑の生葉を使用しています

★阿波藍の歴史・染色をフィールドワークを通して学びたい方におすすめ

※詳しく申し込み方法を知りたい方はこちらをお読みください。

【カリキュラム】

*悪天候・災害などのやむをえない事情により変更をする場合があります。詳細は別途受講生にお知らせいたします。

講師

染色工房Saai dye studio主宰、京都市立芸術大学在学時より徳島県にある紺屋で藍染めを習得し、職人目線の藍染めを知る。阪急百貨店などのイベント、ディスプレイ制作、matohuへのコレクション制作、関西徳島にて個展グループ展を開催、コラボレーション作品はSALON DES BEAUX ARTS にて選出、ルーブル美術館展示。

1992年徳島県庁入庁。2004年にタデ藍の研究を志すも、転勤で2007年から10年間研究職を離れる。2017年研究職に復帰。タデアイ新品種の育成や、高品質沈殿藍の製法などを研究。2025年3月で徳島県庁を退職し、4月1日より藍住町歴史館「藍の館」勤務。

阿波徳島で約300年の歴史を持つ藍の商家に生まれ、20代から藍の栽培、藍の染料となる“蒅(すくも)”づくりに関わる。現在も江戸期に建てられた国の重要文化財である藍寝床(あいねどこ)において、伝統的な技法により“蒅”を製造し、「青藍庭」の名称で全国に出荷をしている。

大妻女子大学家政学部を卒業し、地元徳島で「染・織」をしています。三木家は元藍商人でありましたので、三木文庫には藍関係の史料はもちろんのこと多方面の書籍類が沢山あり、史料からは、江戸時代の生活の様子が脳裏に浮かんできます。未熟な私にとって、とても知識が増える職場です。

徳島県立文書館にて、専門職である国立公文書館認証アーキビストとして徳島県内の古文書・民間史料の整理・管理を担当。石井町の藍商遠藤家や高橋家、藍住町の藍商木内家や犬伏家などの古文書整理・公開作業に携わった。専門は近世社会経済史であり、吉野川の河川交通や南海トラフ地震史等に関心を持つ。

受講生が用意するもの

筆記用具・作業服など

課題・修了証明書

受講終了後1ヶ月以内に授業の最終レポートの課題を提出します。選択したコースの授業すべてに出席した受講生には、「修了証明書」を発行する予定です。

記憶をしるす『写真/映像』

(フィールドワーク)

定員 10

名

藍と共に生きる人々の暮らしやものづくりを、制作者それぞれがレンズを通して見た藍の世界や、その記憶を元に写真や映像で表現し次世代へ届けます。講座では講義とワークショップを開催し、写真や映像の技術を学びながら、最後にはドキュメンタリー作品を完成させます。

*授業形態:オンライン(zoom)と対面。

*グループワーク

★写真・映像による作品制作のことが 学びたい方におすすめ

※詳しく申し込み方法を知りたい方はこちらをお読みください。

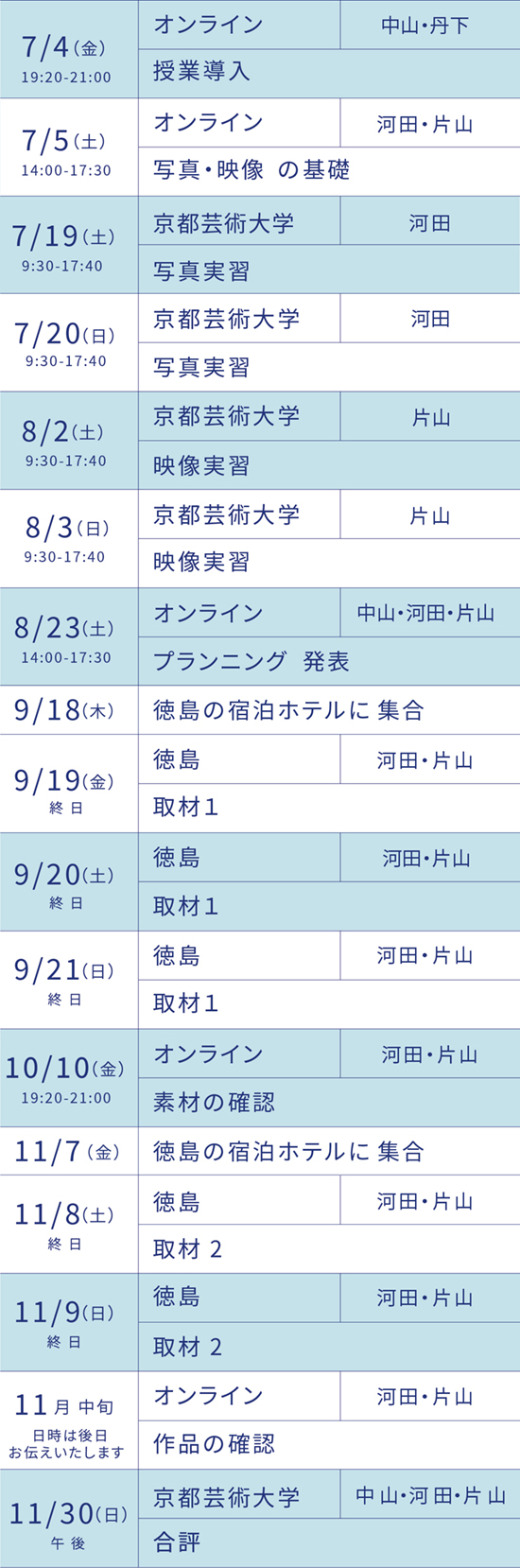

【カリキュラム】

*悪天候・災害などのやむをえない事情により変更をする場合があります。詳細は別途受講生にお知らせいたします。

講師

福岡生まれ。大学卒業後5年間にわたり、NGO団体・ペシャワール会の現地ワーカーとして活動に参加。活動の傍ら、パキスタン、アフガニスタンの日常を撮影する。帰国後は撮りためた写真を個展などで発表するとともに、色彩をテーマとした作品の制作を行っている。著書に『水を招く』(赤々舎)。

河田 憲政

KAWATA Norimasa

写真家

デザインや写真、映像を学び、主に写真を用いた表現に取り組みながら展覧会を多数開催。これまでに芸術大学の専任講師に従事し、美術館や教育機関においても写真に関連する様々なレクチャー、ワークショップ等を行う。また、美術館やアートギャラリー、芸術祭におけるアート作品やインスタレーションビュー撮影にも従事。

丹下 紘希

TANGE Kouki

映像作家・葡萄農家・人間見習い

京都芸術大学教授

亀岡市で無農薬で葡萄を育てている。かつては音楽映像業界にいたが、原発事故を経て、広告の罪深さに悶絶する。数多くのMusic Videoを作り、グラフィックのアートディレクションも手掛けていた。差別などの理不尽、自然の破壊や暴力、戦争のない、ちょうどいい人間を目指す。

撮影:吉本 和樹

徳島出身、京都在住。文化芸術や福祉の現場を写真・映像で記録している。また、こどもの質問を収集・活用するプロジェクトなど、広義の記録活動を通じた取り組みを行う。近年は、犬と人間の共生をテーマにしたプロジェクトにも力を入れ、イベントの実施、写真・映像の撮影や自主制作雑誌の制作を行っている。

受講生が用意するもの

➀

デジタル一眼カメラ

*カメラ:ミラーレス一眼カメラまたは一眼レフカメラ(レンズが交換できるタイプ)

コンパクトデジタルカメラは不可

➁

ノートPC(編集)

➂

編集ソフト

*推奨編集ソフト:

写真はAdobe(Lightroom

ClassicまたはPhotoshop)もしくは使用するカメラのメーカー標準のRAW現像ソフト(その他、普段使用しているRAW現像ソフトがあればその使用も可)

映像は Adobe Premire Pro(有料版)、 DaVinci Resolve(無料版でも可)

課題・修了証明書

受講終了後1ヶ月以内に授業の最終レポートの課題を提出します。選択したコースの授業すべてに出席した受講生には、「修了証明書」を発行する予定です。

藍生かし直し

拝宮和紙と切り絵

『和紙と藍の融合』

(フィールドワーク)

定員 6

名

徳島県那賀町(なかちょう)には、かつて「拝宮藍(はいぎゅうあい)」という品種の藍がありました。山間部で自生し使用されていた藍です。この拝宮藍を使用し、染色した様々な素材を和紙に漉き込むことで、これまでにない和紙をデザインします。拝宮和紙の唯一の紙漉職人・作家である中村功さんと切り絵作家の早川鉄兵さんがコラボレーションし、和紙と藍が融合した新たな素材を制作。それを活用した切り紙&インスタレーションART作品を創り上げます。

*授業形態:オンライン(zoom)と対面。

*グループワーク

★ものづくり・工芸・ 美術・テザインが 好きな方におすすめ

※詳しく申し込み方法を知りたい方はこちらをお読みください。

【カリキュラム】

*悪天候・災害などのやむをえない事情により変更をする場合があります。詳細は別途受講生にお知らせいたします。

講師

中村 功・ 美千子

NAKAMURA Isao・Michiko

和紙職人

徳島県那賀町拝宮で、家族とともに楮を育て、手漉き和紙「拝宮和紙」を作る。紙漉きを始めて50年、国内外で作品を発表。先祖代々受け継がれてきた紙漉き文化を守るためだけでなく、「拝宮和紙」とともに生きること、そして現代の暮らしに寄り添う和紙を追い求めている。

石川 文江

ISHIKAWA Fumie

楮布織作家

琉球大学で地理学を学ぶ。学生時代に芭蕉布に興味を持ち、卒論のテーマにするうち地元徳島の太布(たふ)を知る。1997年から2000年まで徳島県那賀町木頭に住み込み地元のお年寄りから太布織の技術を習う。2000年から徳島県板野町に移り楮布(かじふ)織として制作、作品発表を始める。2024年公開の映画「倭文しづり-旅するカジの木」に出演。

切り絵作家。1982年、石川県金沢市生まれ。 小さいころに、母親と一緒に切り紙遊びをしたことをきっかけに切り絵を始める。滋賀県、伊吹山の麓を拠点に、日々出逢う自然や野生動物の姿を伸びやかに描く。精密な切り絵作品にとどまらず、大掛かりなインスタレーションやライトアップを手がけるなど、新しい切り絵表現の可能性を模索している。

京都府木津川市にて藍染工房・藍ohakoを主宰、関西を中心に個展を開催、2019年より台北国立芸術大学との藍プロジェクトで講義、ワークショップを開催。中国シルク博物館Second Biennale Natural Dyeに出展、主な出版物に「はじめて学ぶ芸術の教科書『染を知る』」京都芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎。

受講生が用意するもの

筆記用具・デザインカッター・作業服など

課題・修了証明書

受講終了後1ヶ月以内に授業の最終レポートの課題を提出します。選択したコースの授業すべてに出席した受講生には、「修了証明書」を発行する予定です。

![]() 拝宮藍について

拝宮藍について

那賀町に自生する藍「椿葉」は、大和朝廷時代に中国から伝わった最古の蓼藍とされ、昭和40年頃まで解熱剤や冷え症の薬として使われた。藩政時代から明治にかけては染め物にも利用されている。

オンライン講座

原点の手触り<材料>

『藍を愛でる』

定員 50 名

先着順:定員になり次第受付を終了いたします。

人はなぜ植物から藍色を見つけたのでしょうか。本講座は、小さな藍の種に詰まった、古代から連綿と続くものづくりの喜びや驚き、植物の不思議さを、自らの手で再発見するプログラムです。種から藍を育て、染めだけではない多様な可能性をもつ藍の魅力を原点から探求します。ワークショップや、講師を招いてのオンラインレクチャーも実施。探求して見つけた自分なりの藍の楽しみを、レポートにまとめてみましょう。

*授業形態:オンライン(zoom)と対面。

*情報交換・連絡ツールとしてLINEアプリを使用。

授業開始2025年6月20日(金)

参加費¥3,000(税込)

*交通費など別途

※詳しく申し込み方法を知りたい方はこちらをお読みください。

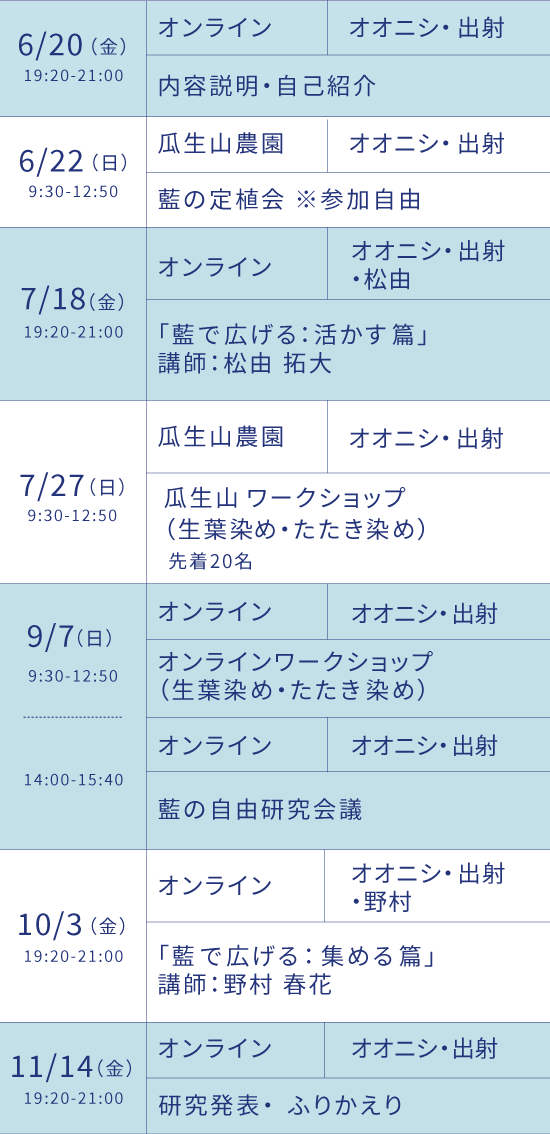

【カリキュラム】

*悪天候・災害などのやむをえない事情により変更をする場合があります。詳細は別途受講生にお知らせいたします。

課題

➀藍を種から育てる

➁藍の自由研究

➂壁新聞の作成

配布

タデアイの種/種まき培養土/育苗ポット/絹ハンカチ

※その他プランターなどは各自でご用意ください

講師

2025年 京都芸術大学大学院 美術・工芸領域 工芸デザイン分野修了 。染物体験を各地で開催するほか、「日々の暮らしのとらえ直し」をテーマに地域の素材を活かしたワークショップやイベントを企画。 亀岡市「かめおか霧の芸術祭」ではワークショップコーディネーターを務める。

出射 優希

IDEI Yuki

ライター

京都芸術大学文芸表現学科にて、インタビューを学ぶ。 卒業制作ではひろく本づくりに携わる方へ取材したインタビュー集『本になる』を制作。現在は、作家やアーティストを中心に、生き方とものづくりの結び付きについてお話を伺っている。その人の個人的な経験を、ながく先へ残す取材を心がけている。

2018年、京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術専攻博士課程修了。博士(芸術)。草木染めかばんブランド〈 haru nomura〉を主催。「布を育てる」をコンセプトに、ギャラリーを中心に草木染めによるプロダクトを制作・発表している。企業や地域とのコラボ商品開発や、ホテルへのインテリアファブリックの提供なども行う。工芸的な視点から、メンテナンスによる価値の創造や、消費されないものづくりを研究している。

愛でる通信

全3回発行(6月・8月・11月)配布予定

瓜生山ワークショップ

受講⽣の中から20名 後日、募集します

6月21日(土)申し込み開始

工芸の産地〈知識〉講座

【Schedule】

第1回 | 6/27(金) 19:00-20:40

さかいをまぎらかす

京都芸術大学の教育現場から生まれた、写真家・多和田有希と陶芸家・福本のコラボレーションは、異なるメディアの可能性を拡張しながら、写真と陶芸に共通する言語や感覚の存在を問い続けてきました。今回は、ふたりが対話を重ね、新たな表現の可能性を探求してきたプロセスを共有します。

Profile

多和田有希+福本双紅

TAWADA

Yuki+FUKUMOTO Fuku

写真家・京都芸術大学准教授

陶芸家・京都芸術大学准教授

2020年京都芸術大学の教育現場から生まれた写真の多和田と陶芸の福本によるアーティストユニット。「陶芸は変容する夢、サイボーグ。写真が陶器になった途端に千年単位の像に生まれ変わる。(多和田)」「陶芸の物理に幽霊がつきまとう。(福本)」写真の下絵転写や写真灰の釉薬などの研究により作品制作に取り組む。これまでの展覧会に「無用の好奇心」京セラギャラリー(2023)、「偶然の好奇心」祇をん小西(2023)、「逸脱する声 ― 京都芸術大学 美術工芸学科 専任教員展」ギャルリ・オーブ (2022)、「KUA ceramic lab」ギャルリ・オーブ (2021,2022,2023)に展示。作品〈Lachrymatory〉はアルル国際写真フェスティバルに出展、V&Aに所蔵。

多和田有希 Website 福本双紅 Website第2回 | 7/10(木) 18:00-19:40

丹後、羽衣伝説からの絹織物とものづくり

古代、大陸から大勢の人が海を渡ってきた丹後は、日本最古の羽衣伝説の場所。丹後の絹織物、丹後ちりめんは約2000年の時間を経て今に至ります。地政学の視点からみた絹の歴史と、丹後の地域性、そして今の丹後産地、職人さんとのコミニケーションやものづくりについてお話します。

Profile

山根 ちさと

YAMANE

Chisato

デザイナー・filtangoフィルタンゴ代表

Filtangoフィルタンゴ代表。京都府京丹後市峰山町出身、京都芸術短期大学服飾デザインコース卒業。ニットデザイナーとしてヨーガンレール(株)、ヒロココシノ(株)、大手アパレル会社に勤務、〜2020新潟ニット産地のイタリアpittifilati出展ディレクション。〜2024文化服装学院非常勤講師。2018年より丹後ちりめんのブランドfiltangoをスタート。現在丹後ー東京2拠点生活中。

Website第3回 | 8/ 8(金) 18:00-19:40

創造的な産地をつくる

眼鏡・漆器・和紙など7つの地場産業が集積する越前鯖江を拠点に、オープンファクトリーイベント「RENEW」をはじめ、開かれたものづくりを実践することで、デザインの力で産業を活性化し、持続可能な仕組みを生み出す「創造的な産地」を築くための視点と実践についてお話しします。

第4回 | 9/ 27(土) 15:00-16:40

工芸と社会を繋ぐ「デザインの解剖」

徳島県で活動する藍師・染師集団 BUAISOUとのコラボ。そして13年前から続く岐阜県東濃地域の美濃焼のブランディングについて、詳しくお話してみたいと思います。それぞれ、2001年から続けている私の活動「デザインの解剖」の手法を取り入れてきたプロジェクトで、伝統工芸の世界にこの手法がどのように活かされているのか。本や展覧会に発展してきたその背景について、語ります。

Profile

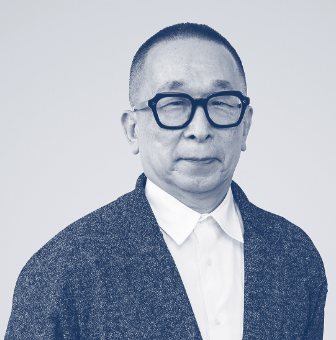

佐藤 卓

SATOH

Taku

グラフィックデザイナー・

京都芸術大学 学長

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、81年同大学院修了。株式会社電通を経て、84年独立。株式会社TSDO代表。商品パッケージやポスターなどのグラフィックデザインの他、施設のサインや商品のブランディング、企業のCIなどを中心に活動。代表作に「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」パッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」グラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」「国立科学博物館」シンボルマークなど。また、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」「デザインあneo」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT館長を務め、展覧会も多数企画・開催。著書に『塑する思考』(新潮社)、『マークの本』(紀伊國屋書店)、『Just Enough Design』(Chronicle Books)など。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章他受賞。

Web Site第5回 | 10/8(水) 18:00-19:40

天然染料とはなにか?

1856年に化学染料が発明されて以来私たちの身の回りの衣類は化学染料で染められるようになった。逆に言えば19世紀半ば以前の服は全て天然染料の色、と言うことになる。世界の色彩文化の歴史を担ってきたのは天然染料なのだ。今回は、古代染色技法探索の視点から多様性に富んだ天然染料たちの紹介を試みる。

Profile

青木 正明

AOKI

Masaaki

染色家・

京都光華女子大学短期大学部准教授

2002年より京都市内で天然色工房tezomeyaを主宰。草木の色目を乗せた服は国内外で好評を得ている。2019年より京都光華女子大学短期大学部准教授を兼任。染色工房としての活動と大学教員としての教育研究活動の両輪を使い天然染料の普及に努めている。主な著書に「おもしろサイエンス天然染料の科学」日刊工業新聞社など。

Web site第6回 | 11/3(月・祝) 14:00-15:40

つくること 携わること

私自身が、藍染師として工房を運営し、芸術祭などで作品を発表していく中で、「工芸」をどう捉えていったのか。また、染織を通して地域や社会に、どう携わっていくのか。一つの技術を深めることで、分野や垣根を超えて広がったことと、多角的に染織を見直すことで、感じ考えていることをお話します。

Profile

岡 博美

OKA

Hiromi

染織家・

染工房kokyuu主宰

京都造形芸術大学大学院修士課程修了。同大学院在籍中に染工房kokyuuを設立。染織技術を活用したインスタレーションや平面作品を国内外で多数発表。また染色ワークショップを各地で開催し、藍を中心とした天然染料の研究もおこなっている。

Web Site第7回 | 12/6(土) 14:00-15:40

漆芸一家がつなぐ工芸の未来について

昔から身近にあった漆という素材で作られた工芸品、そんな漆は一体どのような歴史があり、どのように人々と共に生きていきたのだろうか?そんな漆についてのお話しを、江戸蒔絵赤塚派を継承している三田村家の歴史と共に紹介しながら未来への展望を語ります。

Profile

三田村 有芳

MITAMURA

Ariyoshi

漆芸家・京都芸術大学准教授

1985年江戸蒔絵赤塚派十代三田村有純次男として東京都で生まれる 高校卒業前に中国に渡航し清華大学美術学院学部、修士、博士課程を卒業、ポストドクターとして2年間同大学にて勤めた後日本に帰国。2019年以降日展に連続入選、現代工芸展現代工芸賞受賞、国際展金賞受賞等、受賞入選多数。

Web Site

開催場所:京都芸術大学

定 員: 100名

受講料:無 料

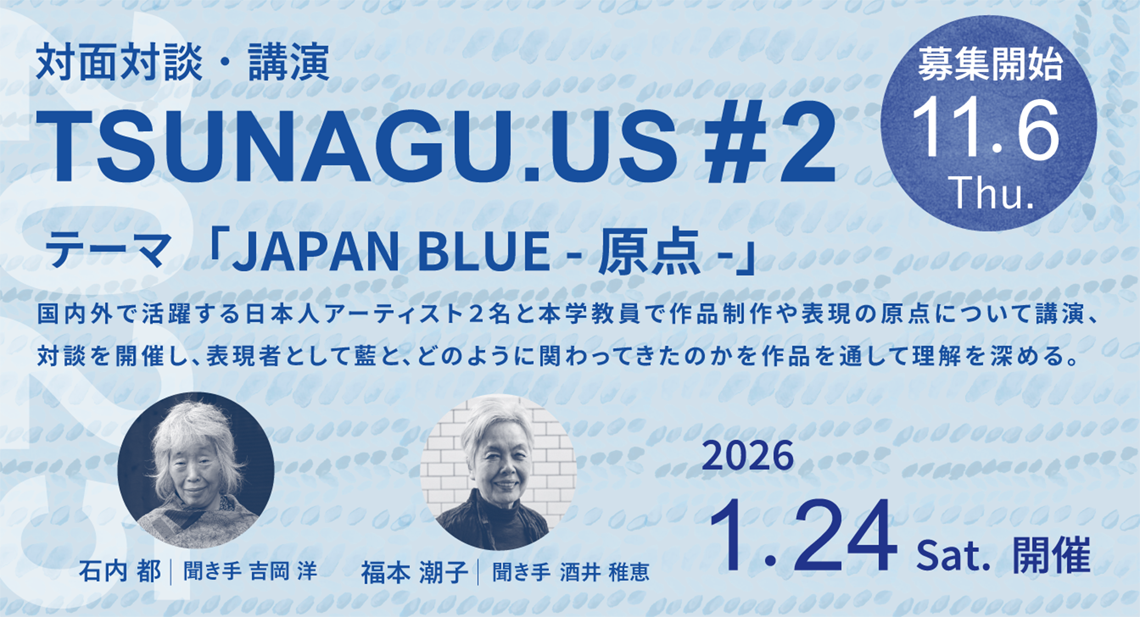

〈 対談|13:00-14:15〉

「写真との出会い 横須賀からひろしまへ」

独学で始めた写真は撮影よりも暗室作業に興味をもつ。暗室の暗がりから生まれる写真はとても新鮮な体験であった。そして写真の使命である記録と伝達から遠く離れた写真をめざす。横須賀から出発した写真は自然の流れとして「ひろしま」へ私写真と戦後史がリンクしながら新しい関係が見えてくる。

[登壇者]

Profile

石内 都

ISHIUCHI

Miyako

写真家

横須賀市育ち。2005年、母親の遺品を撮影した「Mother’s」で第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表。2007年より被爆者の遺品を撮影した「ひろしま」を発表。現在も継続中。2014年、写真界のノーベル賞と呼ばれるハッセルブラッド国際写真賞を受賞。2024年Woman in Motion Photography Award(フランス・アルル)受賞。

〈 講演|14:30-15:45〉

「ジャパンブルー」

「ジャパンブルー」という言葉が最初に使われ出したのは日本の浮世絵からといわれています。日本では空や水の自然を表現する際に青のボカシ、つまりグラデーションが多用されています。山、森、川に囲まれた日本は湿度の高い国で、霧がたちグラデーションの景色に満ちています。気づくとこのグラデーションによる表現は日本独特であると感じます。私は、このつかみどころのない日本的な空間を藍で表現すことがベストであると思っています。

撮影:田中 恒太郎

[登壇者]

Profile

福本 潮子

FUKUMOTO

Shihoko

藍美術家

[司会]

Profile

酒井 稚恵

SAKAI

Chie

テキスタイルアーティスト

・京都芸術大学講師

〈 鼎談|16:00-17:00〉

「石内 都・福本 潮子・吉岡 洋による鼎談」

[登壇者]

石内

都 ISHIUCHI Miyako

写真家

福本

潮子 FUKUMOTO Shihoko

藍染作家

吉岡

洋 YOSHIOKA Hiroshi

美学者・京都芸術大学教授

開催場所:京都芸術大学

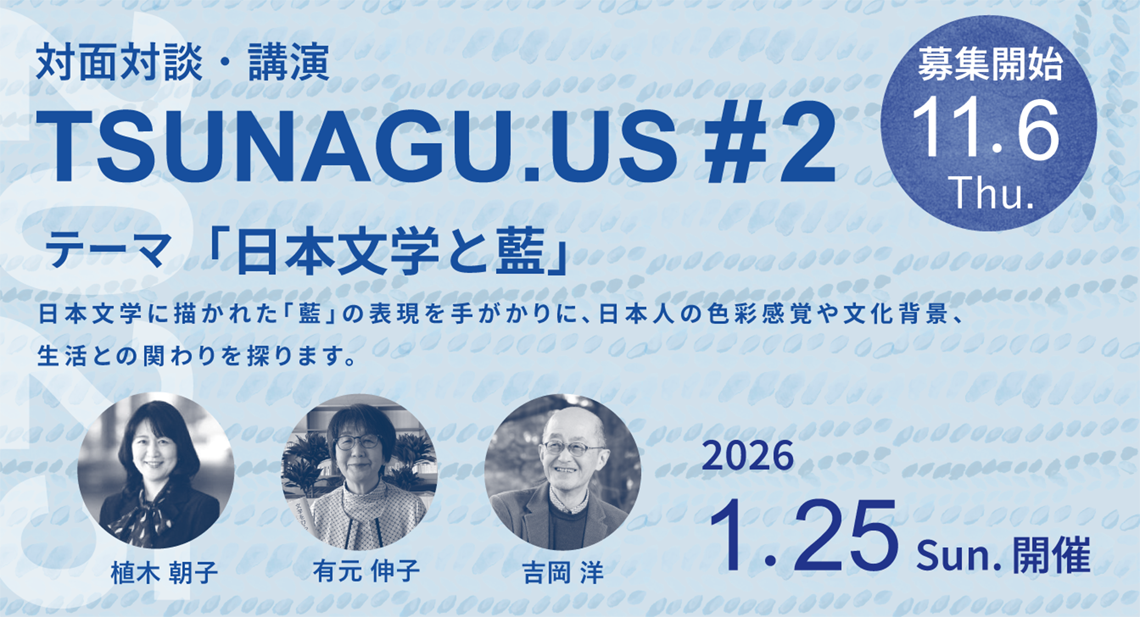

定 員: 100名

受講料:無 料

〈 講演1 | 14:00-15:10 〉

「藍染の歴史」

藍草を用いて染める藍染の技術は中国、インド、ペルシャ、エジプトなど古くから文明の栄えた地で完成したと言われています。やがて日本にも伝わり、正倉院宝物には「開眼縷」「縹地大唐花文錦」など藍染と思われる染織品が多く遺されています。絹に染める繊細な藍染、木綿や麻など植物繊維に染める藍染、様々な染織品が日本にはありますが、時代を超えて愛された藍染について歴史を追いながら、紐解いていきたいと思います。

〈 鼎 談 | 17:00- 18:00 〉

「染司よしおか 吉岡 更紗・matohu 堀畑 裕之+関口 真希子・吉岡 洋による鼎談」

【登壇者】

染司よしおか

吉岡

更紗YOSHIOKA

Sarasa

染織家・染司よしおか六代目

matohu(まとう)

堀畑 裕之 HORIHATA

Hiroyuki

関口 真希子 SEKIGUCHI Makiko

デザイナー

吉岡

洋

YOSHIOKA

Hiroshi

美学者・京都芸術大学教授

【問い合わせ】

ご質問はメールにてお問い合わせください。

info@ainogakko.jp

学校法人瓜生山学園

京都芸術大学 藍の學校lab.

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116 京都芸術大学