-藍の學校-

受け継ぐ、伝える、

伝統文化を未来へ生かす

これからの作家、アートマネジメントを行う人材には『環境に配慮した持続可能な物作りの思考』が資質として不可欠です。工芸は長い年月をかけてその地域に最適化された歴史を持ち、環境に対する配慮や多様な生物との共存への試みの蓄積があります。それらを文化、技術、科学などさまざまな視点から改めて捉え直すことで『環境に配慮した持続可能なものづくりの思考』を抽出できると考えました。世界各地で文化を形成している「藍」を通して工芸の文化を再考し、日本の工芸から世界の工芸へと視点を移しながら現代社会に求められている新しい思考を見出します。

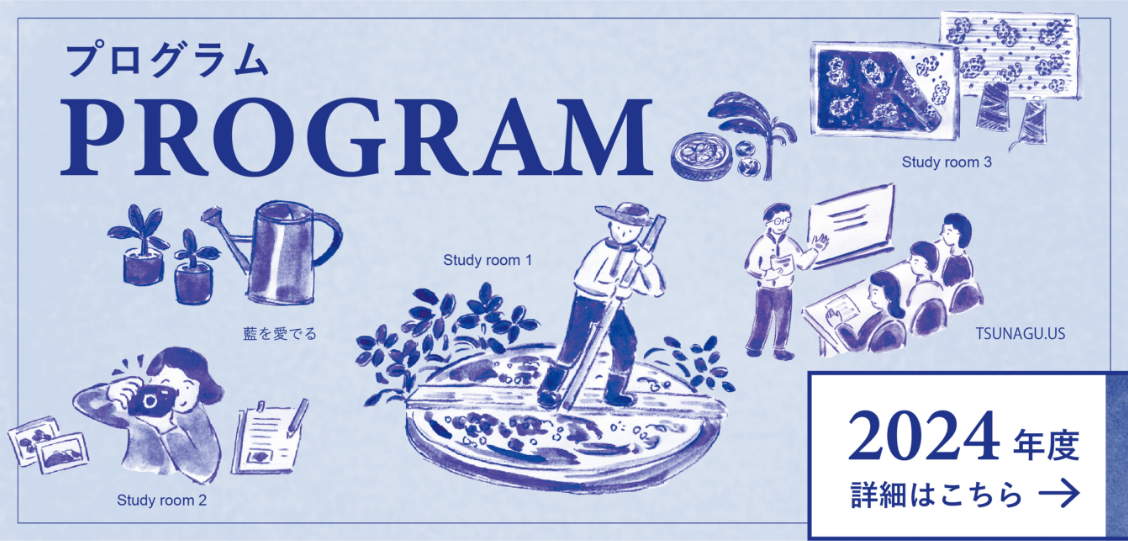

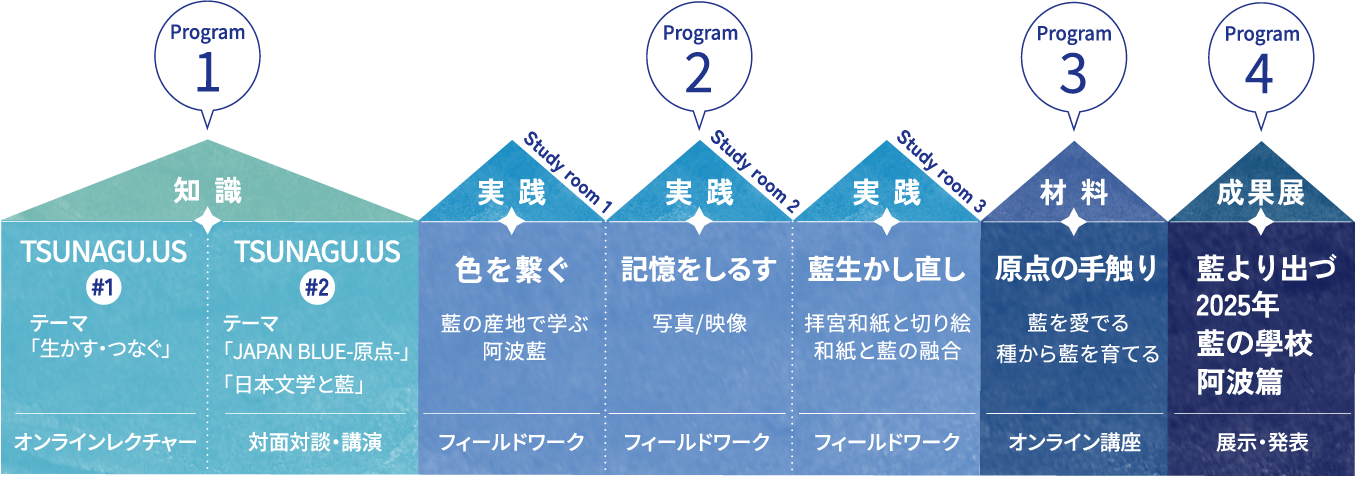

本事業は4つのプログラムで構成。知識を身につけ実践を通して技術を学びそれを生かして作品を制作するスタイルです。スキルアップの効果と共に考えをカタチにする構築力と行動力が身につくことを目指します。

【カリキュラム概略図】

座学や実践を通し、工芸の物作りについて

思考・知識・技術の向上を目指す4つのプログラム

「知識」では工芸に関わる作家、デザイナーのレクチャーや講演会を通して視野を広げ、「実践」では作り上げる過程や、次世代に伝えることを学び、各分野の技術向上を目指します。「材料」では種から原材料を育てることで物作りの思考を育み、「成果展」では藍の學校で制作したプロダクト・映像・写真・材料・道具の展示やギャラリーツアー、ワークショップなどを開催し、来場者と共にものづくりについて考える場を提供します。

対象: 伝統工芸作家・芸術家・芸術系メディア(書籍・webメディアなど)編集者・教育関係者・大学教員をはじめとした研究者・自治体・企業の芸術企画担当者・文化施設担当者・一般市民・大学生・美術館・博物館の学芸員など

【問い合わせ】

ご質問はメールにてお問い合わせください。

info@ainogakko.jp

学校法人瓜生山学園

京都芸術大学 藍の學校lab.

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116 京都芸術大学