申し込み

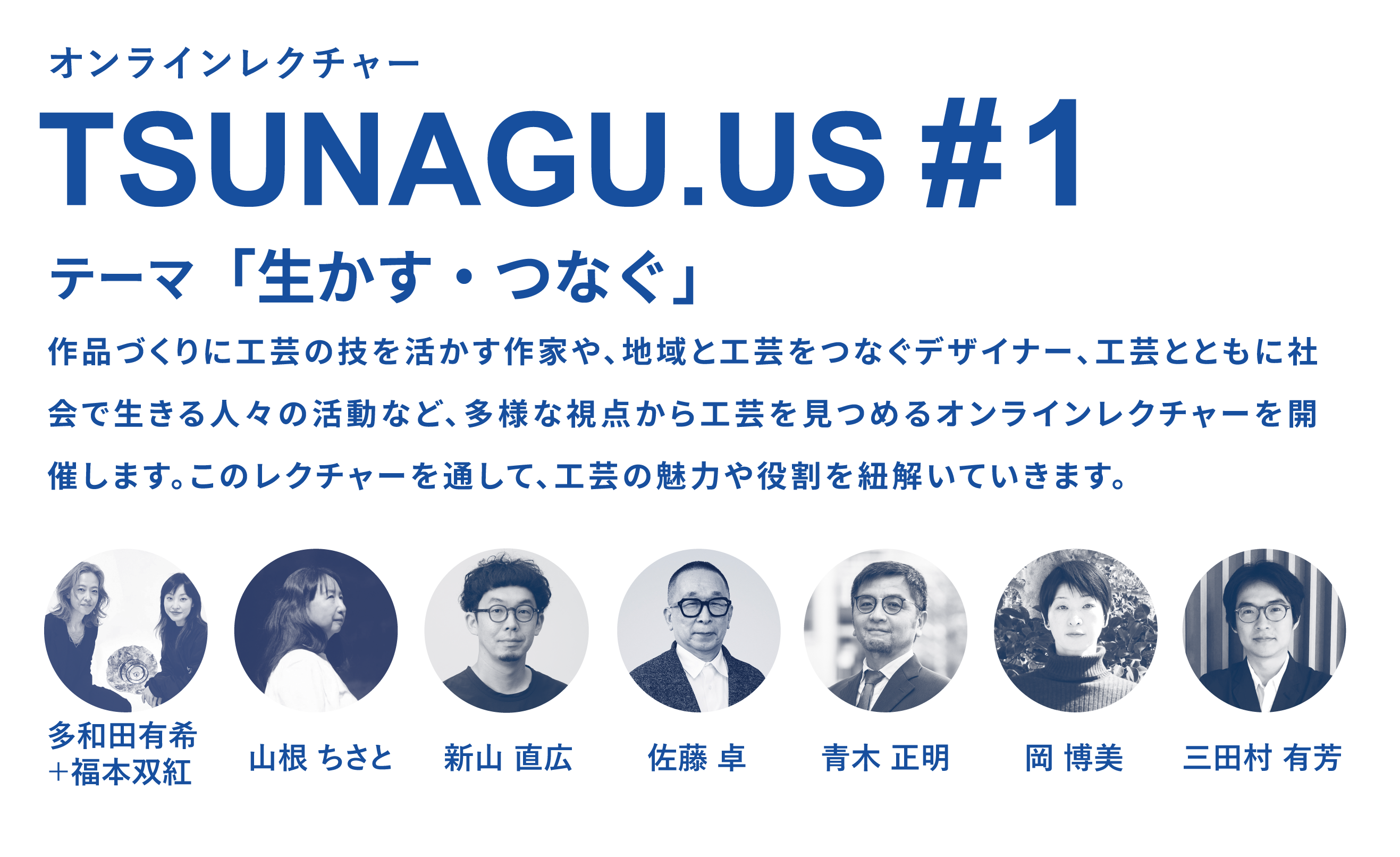

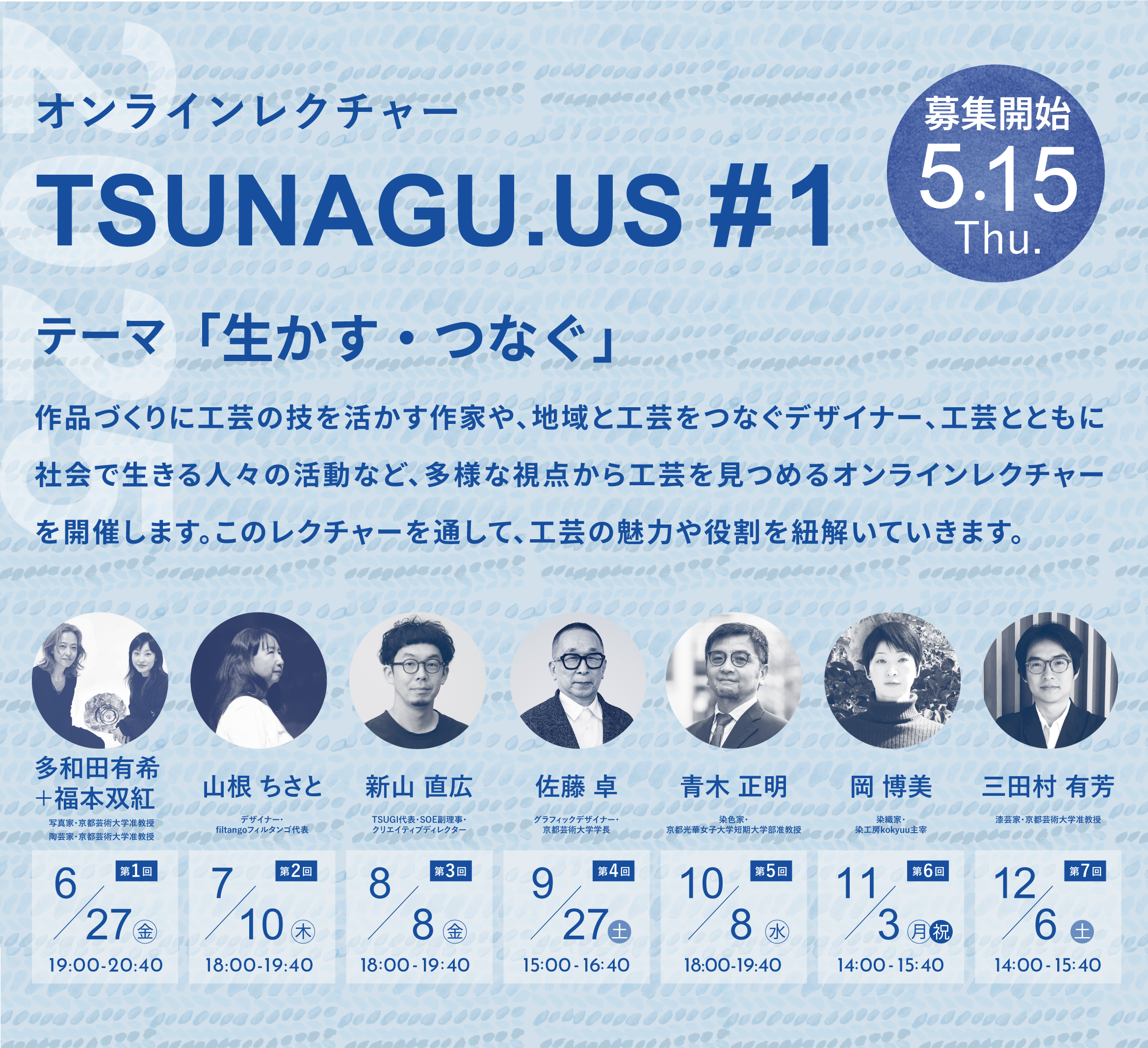

オンラインレクチャー

「TSUNAGU.US#1」

2025年5月15日(木)より

募集開始

その他の講座の申し込みは

随時アナウンスいたします。

PROGRAM

TSUNAGU.US #1 | 参加費無料

2025年5月15日(木)より募集開始

テーマ

「生かす・つなぐ」

作品づくりに工芸の技を活かす作家や、地域と工芸をつなぐデザイナー、工芸とともに社会で生きる人々の活動など、多様な視点から工芸を見つめるオンラインレクチャーを開催します。このレクチャーを通して、工芸の魅力や役割を紐解いていきます。

【Schedule】

第1回 | 6/27(金) 19:00-20:40

さかいをまぎらかす

京都芸術大学の教育現場から生まれた、写真家・多和田有希と陶芸家・福本のコラボレーションは、異なるメディアの可能性を拡張しながら、写真と陶芸に共通する言語や感覚の存在を問い続けてきました。今回は、ふたりが対話を重ね、新たな表現の可能性を探求してきたプロセスを共有します。

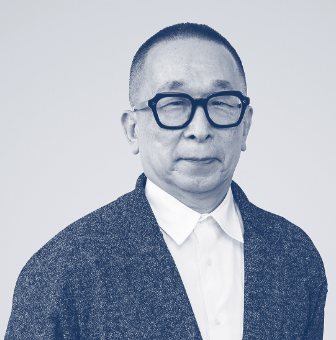

Profile

多和田有希+福本双紅

TAWADA

Yuki+FUKUMOTO Fuku

写真家・京都芸術大学准教授

陶芸家・京都芸術大学准教授

2020年京都芸術大学の教育現場から生まれた写真の多和田と陶芸の福本によるアーティストユニット。「陶芸は変容する夢、サイボーグ。写真が陶器になった途端に千年単位の像に生まれ変わる。(多和田)」「陶芸の物理に幽霊がつきまとう。(福本)」写真の下絵転写や写真灰の釉薬などの研究により作品制作に取り組む。これまでの展覧会に「無用の好奇心」京セラギャラリー(2023)、「偶然の好奇心」祇をん小西(2023)、「逸脱する声 ― 京都芸術大学 美術工芸学科 専任教員展」ギャルリ・オーブ (2022)、「KUA ceramic lab」ギャルリ・オーブ (2021,2022,2023)に展示。作品〈Lachrymatory〉はアルル国際写真フェスティバルに出展、V&Aに所蔵。

多和田有希 Website 福本双紅 Website第2回 | 7/10(木) 18:00-19:40

丹後、羽衣伝説からの絹織物とものづくり

古代、大陸から大勢の人が海を渡ってきた丹後は、日本最古の羽衣伝説の場所。丹後の絹織物、丹後ちりめんは約2000年の時間を経て今に至ります。地政学の視点からみた絹の歴史と、丹後の地域性、そして今の丹後産地、職人さんとのコミニケーションやものづくりについてお話します。

Profile

山根 ちさと

YAMANE

Chisato

デザイナー・filtangoフィルタンゴ代表

Filtangoフィルタンゴ代表。京都府京丹後市峰山町出身、京都芸術短期大学服飾デザインコース卒業。ニットデザイナーとしてヨーガンレール(株)、ヒロココシノ(株)、大手アパレル会社に勤務、〜2020新潟ニット産地のイタリアpittifilati出展ディレクション。〜2024文化服装学院非常勤講師。2018年より丹後ちりめんのブランドfiltangoをスタート。現在丹後ー東京2拠点生活中。

Website第3回 | 8/ 8(金) 18:00-19:40

創造的な産地をつくる

眼鏡・漆器・和紙など7つの地場産業が集積する越前鯖江を拠点に、オープンファクトリーイベント「RENEW」をはじめ、開かれたものづくりを実践することで、デザインの力で産業を活性化し、持続可能な仕組みを生み出す「創造的な産地」を築くための視点と実践についてお話しします。

第4回 | 9/ 27(土) 15:00-16:40

工芸と社会を繋ぐ「デザインの解剖」

徳島県で活動する藍師・染師集団 BUAISOUとのコラボ。そして13年前から続く岐阜県東濃地域の美濃焼のブランディングについて、詳しくお話してみたいと思います。それぞれ、2001年から続けている私の活動「デザインの解剖」の手法を取り入れてきたプロジェクトで、伝統工芸の世界にこの手法がどのように活かされているのか。本や展覧会に発展してきたその背景について、語ります。

Profile

佐藤 卓

SATOH Taku

グラフィックデザイナー・

京都芸術大学 学長

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、81年同大学院修了。株式会社電通を経て、84年独立。株式会社TSDO代表。商品パッケージやポスターなどのグラフィックデザインの他、施設のサインや商品のブランディング、企業のCIなどを中心に活動。代表作に「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」パッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」グラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」「国立科学博物館」シンボルマークなど。また、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」「デザインあneo」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT館長を務め、展覧会も多数企画・開催。著書に『塑する思考』(新潮社)、『マークの本』(紀伊國屋書店)、『Just Enough Design』(Chronicle Books)など。毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章他受賞。

Web Site第5回 | 10/8(水) 18:00-19:40

天然染料とはなにか?

1856年に化学染料が発明されて以来私たちの身の回りの衣類は化学染料で染められるようになった。逆に言えば19世紀半ば以前の服は全て天然染料の色、と言うことになる。世界の色彩文化の歴史を担ってきたのは天然染料なのだ。今回は、古代染色技法探索の視点から多様性に富んだ天然染料たちの紹介を試みる。

Profile

青木 正明

AOKI

Masaaki

染色家・

京都光華女子大学短期大学部准教授

2002年より京都市内で天然色工房tezomeyaを主宰。草木の色目を乗せた服は国内外で好評を得ている。2019年より京都光華女子大学短期大学部准教授を兼任。染色工房としての活動と大学教員としての教育研究活動の両輪を使い天然染料の普及に努めている。主な著書に「おもしろサイエンス天然染料の科学」日刊工業新聞社など。

Web site第6回 | 11/3(月・祝) 14:00-15:40

つくること 携わること

私自身が、藍染師として工房を運営し、芸術祭などで作品を発表していく中で、「工芸」をどう捉えていったのか。また、染織を通して地域や社会に、どう携わっていくのか。一つの技術を深めることで、分野や垣根を超えて広がったことと、多角的に染織を見直すことで、感じ考えていることをお話します。

Profile

岡 博美

OKA

Hiromi

染織家・

染工房kokyuu主宰

京都造形芸術大学大学院修士課程修了。同大学院在籍中に染工房kokyuuを設立。染織技術を活用したインスタレーションや平面作品を国内外で多数発表。また染色ワークショップを各地で開催し、藍を中心とした天然染料の研究もおこなっている。

Web Site第7回 | 12/6(土) 14:00-15:40

漆芸一家がつなぐ工芸の未来について

昔から身近にあった漆という素材で作られた工芸品、そんな漆は一体どのような歴史があり、どのように人々と共に生きていきたのだろうか?そんな漆についてのお話しを、江戸蒔絵赤塚派を継承している三田村家の歴史と共に紹介しながら未来への展望を語ります。

Profile

三田村 有芳

MITAMURA

Ariyoshi

漆芸家・京都芸術大学准教授

1985年江戸蒔絵赤塚派十代三田村有純次男として東京都で生まれる 高校卒業前に中国に渡航し清華大学美術学院学部、修士、博士課程を卒業、ポストドクターとして2年間同大学にて勤めた後日本に帰国。2019年以降日展に連続入選、現代工芸展現代工芸賞受賞、国際展金賞受賞等、受賞入選多数。

Web Site【問い合わせ】

ご質問はメールにてお問い合わせください。

info@ainogakko.jp

学校法人瓜生山学園

京都芸術大学 藍の學校lab.

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116 京都芸術大学